城西大学と本庄高校の連携が描く、地域教育の未来。

- Photo

- Kentaro Hisadomi

- Text

- Keisuke Kimura

- Edit

- Hideki Shibayama

【CROSS TALK】 城西大学と本庄高校の連携が描く、地域教育の未来。

「つくる!つながる!本高ワークショップ2025」が8月某日に開催されました。内容は、城西大学の教員と学生たちが講師となって、本庄高校の生徒と本庄市内の中学生たちに、施設やお店のPOP作りを教えるというもの。「よくあるワークショップじゃん」と思うかもしれませんが、実はその裏には、もっともっと大きな狙いと深い意義がありました。異なる年代が交わることで生まれる化学反応、そして地域連携が高校と大学にもたらす価値とはなにか。熱気あふれるワークショップの現場をレポートします!

アイデアが次々と湧き出る、夏休みの創造時間。

40度を超える猛暑の夏休み。そんな日に開催された「つくる!つながる!本高ワークショップ2025」。

内容は、城西大学・柴沼先生と学生がデザインツール「Canva」を用いて、本庄高校と本庄市内の中学2年生に、POP制作を教えるというもの。舞台となるのは、本庄高校。

中学生の参加者は約40名。そこに本庄高校の生徒も加わり、60名以上が本庄高校の一室に集まりました。そこから4〜5名の混合チームをつくり、チームごとにPOPを制作していきます。

「まずは、アイスブレイクから始めましょう」

講師役の城西大学・柴沼先生の声で、ワークショップの幕が開きました。本題に入る前のアイスブレイクでは、チームごとで自己紹介からスタート。みんなが「はじめまして」だし、年代も違う。最初は緊張の面持ちでしたが、徐々に表情も柔らかくなってきました。とはいえ、今日はこのチームで意見を出しあい、POPを作らなきゃいけない。まだまだ、足りない!

「じゃあ次は、チームごとに共通の好きな食べ物を見つけてみよう! 見つけたチームは座ってください!」

この一声で、議論が一気に活発に。話し声が部屋中にこだまし、場もすっかりあたたまったところで、いよいよ本題へ。

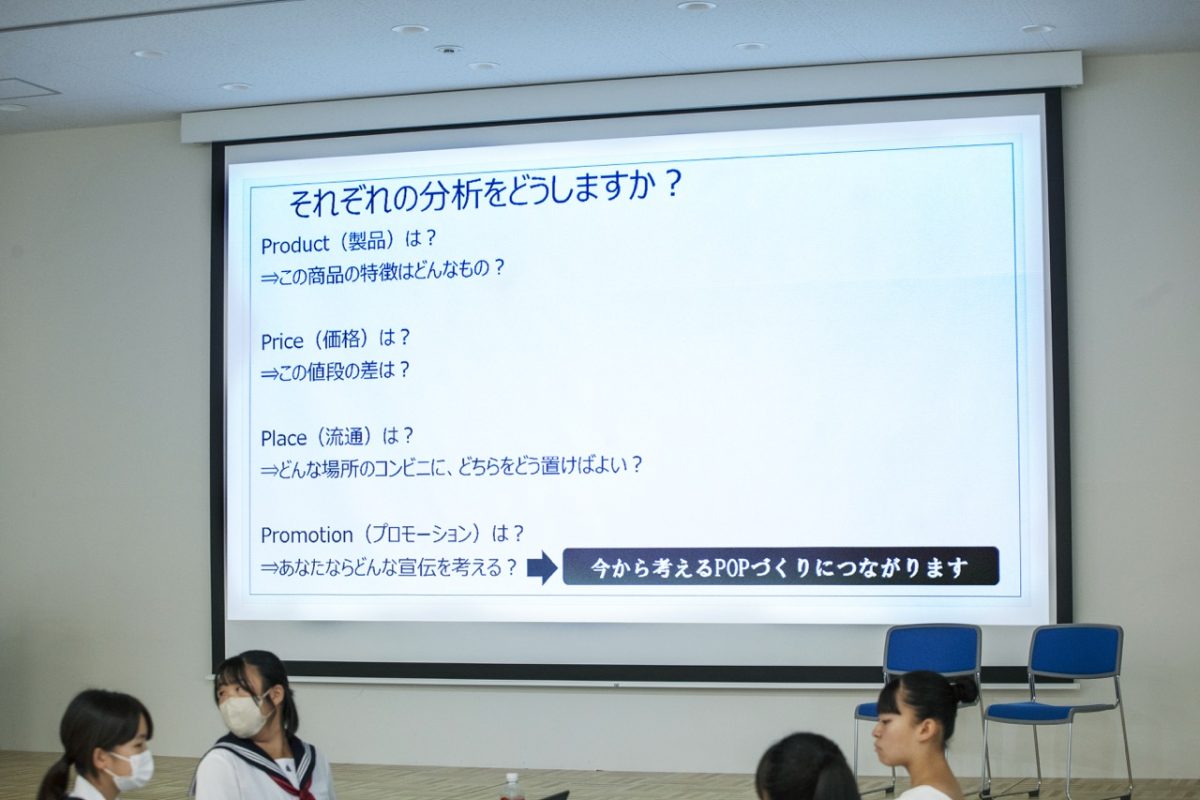

「まずはシュークリームで考え方を学びましょう」。柴沼先生が実例として挙げたのは、コンビニで価格や味、カロリーが異なる3つのシュークリームの話。「シュークリームは、なぜ3つもラインナップする必要があるのか?」。そこからマーケティングの基本を学びました。

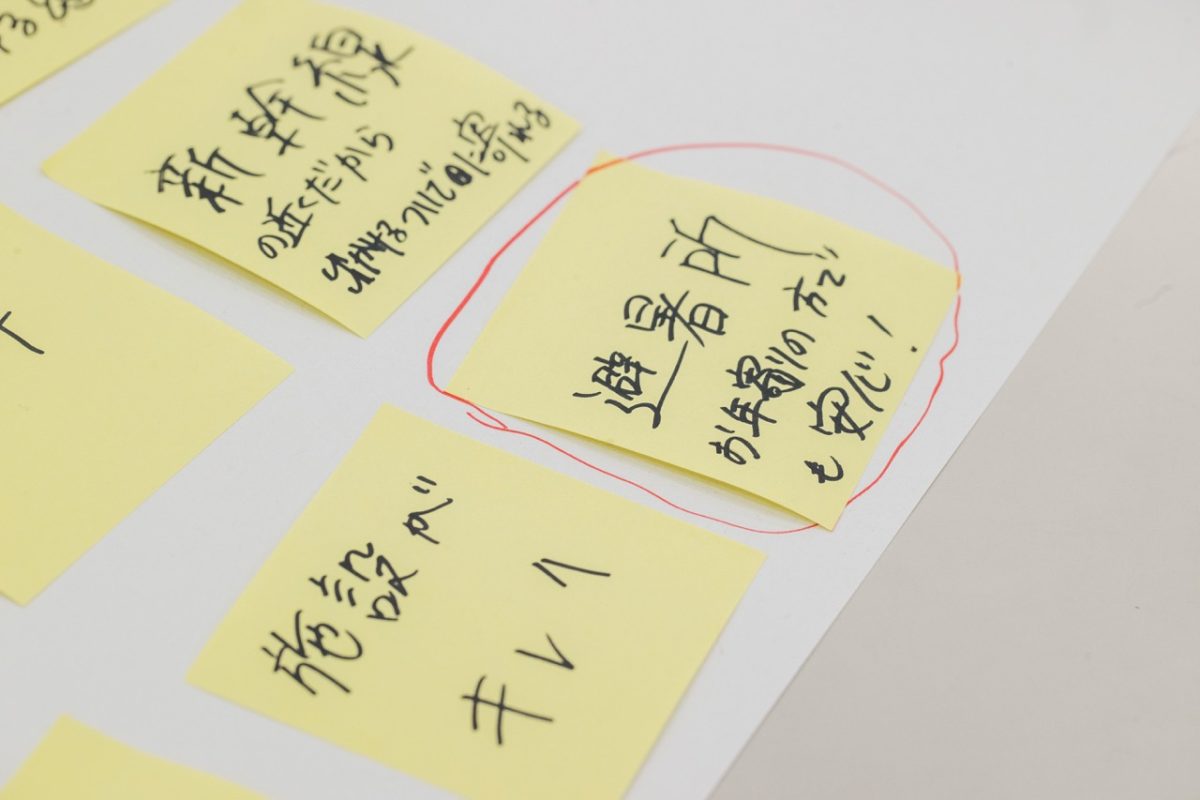

では、ユーザーに訴えるためには、どんなデザインと、どんなキャッチコピーが最適なのか。次はそれぞれのテーブルで、そのアイデアを洗い出していく作業。ノートや付箋に、アイデアのカケラを書き出していきます。行き詰まっているテーブルがあれば、城西大の学生たちが、そっと手を差し伸べます。

お次は、「Canva」を使って実際のデザイン開始。

「途中で休憩を入れようと思ったんだけど、そんな必要はなかったですね」と、ワークショップ後に振り返っていた柴沼先生。その言葉通り、そこから2時間、ほぼ休憩なしでみんなが集中し取り組む姿は圧巻でした。

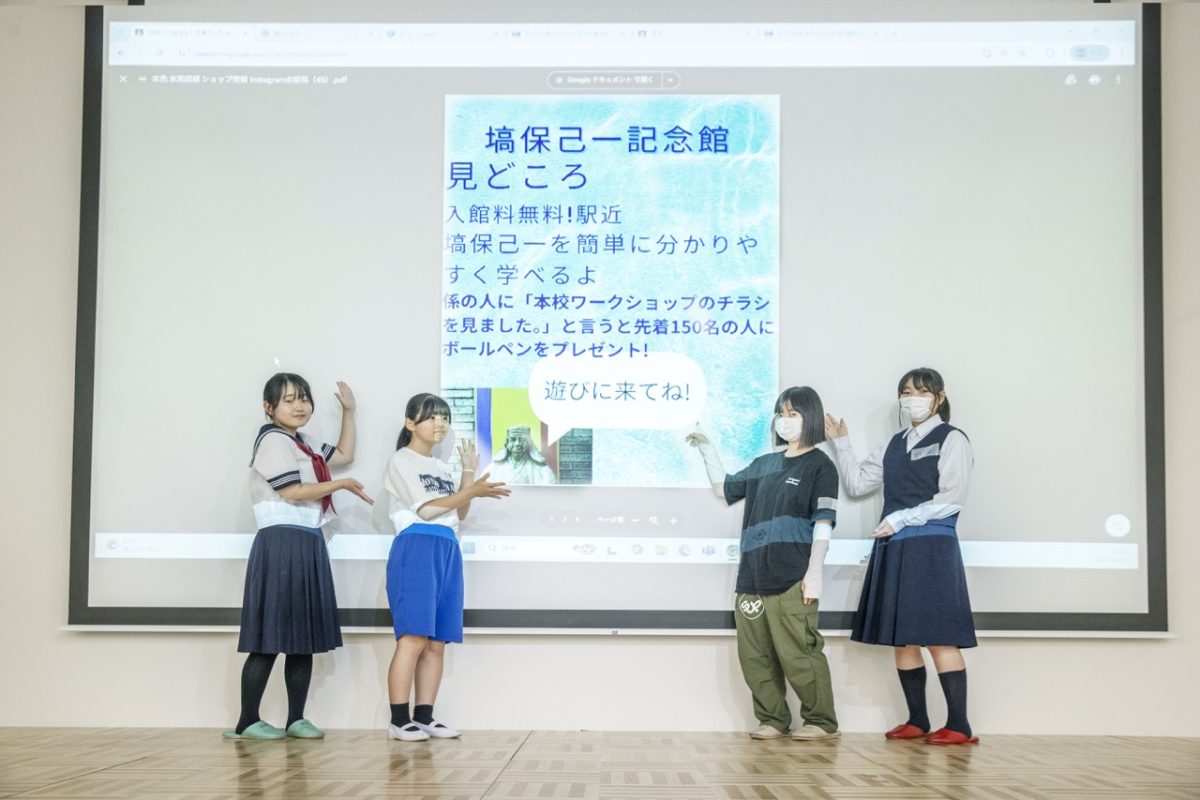

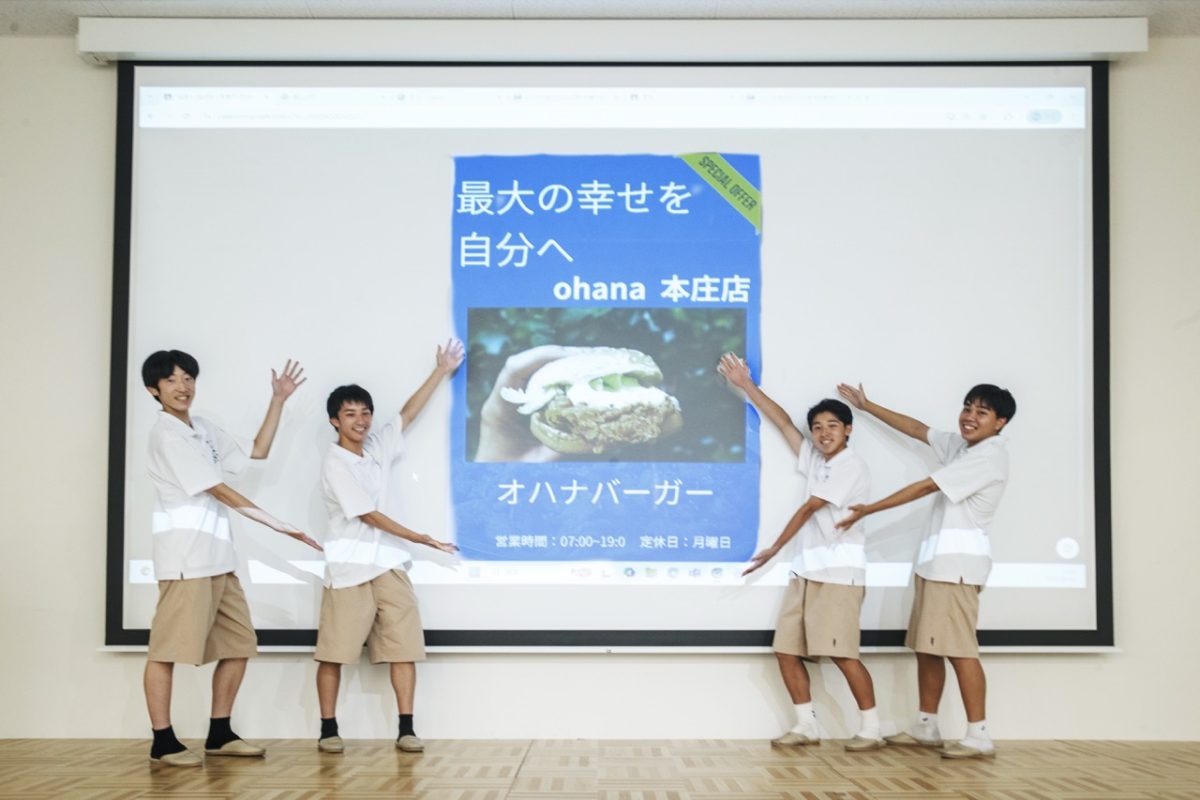

たくさんのチームが熱いプレゼンテーションを披露してくれました。記事に載せきれなかった仲間たちの表情も、スナップに収めておりますので、ぜひご覧ください。

普段はデザインツールを使ったことがない中学生たちも、高校生や大学生のサポートを受けながら、見事なPOPができあがり!

特に印象的だったのは、中学生たちの成長度合い。「頭の柔らかさや感覚が素晴らしい」と柴沼先生も絶賛するほど、短時間で驚くほどのアイデアを出してくれました。また、発表の時間では、トレンドや、アレルギーなどにも配慮したPOPを作成したグループがあり、「いますぐ大学に入学させたい」と、柴沼先生も唸るほどのクオリティ。

いやー、それにしても、すごかった!!

ここからは、城西大の学生たち、本庄高校の青木教頭、城西大学の柴沼先生のインタビューをお届けします!

城西大の学生に聞く、ワークショップの手応えと学び。

まずはみなさん、今回のワークショップに参加した経緯を教えてください。

ナツメ ぼくは家が近いことにくわえ、教職を目指しているので、なにか自分にプラスになるかなと思い参加しました。

アカネ 私も教職を目指していて、本庄高校の出身でもあるんです。ユナも、同じ本庄高校出身なので、私が誘ったんですよね(笑)。

ユナ そうなんです(笑)。私は薬学部で、特に教職を目指しているわけではないんですが、なかなかできない経験だと思い参加しました。

ユウタ 自分は今年度から教職サークルに入ってまして。その中でこの企画の募集があって、おもしろそうだなと思って。

実際に参加してみての感想はいかがでしたか。

ナツメ 大学の授業でも、グループワークでひとつの題材についてみんなで話し合い、形にしていくことがあるんです。今日もその延長線上ではありましたけど、ぼくらの場合、何時間も、何回もそれを繰り返します。一方で、今日はたったの4時間で成果を上げなきゃいけなかった。そこは難しさも感じましたね。ただ中学生も高校生も、すごかったです。最後はしっかり形になっていたので。

アカネ 私も中高生の発表を見ていて、頭の柔らかさや感性に驚かされました。ただ、私自身「Canva」を使ったことがなくて、効果的なアドバイスができませんでした。実際に教師になったとき、そのツールを教師が使いこなしていないと、アイデアや新しい視点を生徒に伝えられない。なので、もっと自分もアンテナを張って、ICTについて強くならなきゃって感じさせられました。

ユウタ 自分たちはいま「協創力体験演習」という、あらゆる学部の人が集まり、コミュニケーションを通じて課題を解決する授業があるんです。まさに今日と同じような内容ですが、簡単なようで難しい。でも、中高生たちは想像を超えてました(笑)。

ユナ 柴沼先生のアイスブレイクもすごかったよね。

ナツメ そうだね。実際に自分が教師になり授業を作っていくときに、授業の流れをどうするか、起承転結はどうするかなど、考えなきゃいけないことはたくさんある。そのヒントを、たくさん発見できたのもよかったです。

本庄高校・青木教頭が語る地域教育への想い。

早速ですが、本日のワークショップはいかがでしたか?

青木 まず、実施できたことがなによりでした。今回に限っては、この座組みで開催すること自体が大きな目的だったんです。いってしまえば、本来はしなくてもいい仕事を、先生たちにお願いしなくてはいけません。市教委の方々も、各学校の校長もそうです。それでも、みなさん前のめりに協力いただき、生徒たちも数多く参加してくれました。

総勢40名の中学生が参加し、高校生たちも多く参加していましたよね。

青木 中学生は、自主的に参加した方のみです。素直に「こんなに参加してくれるんだ!」と驚きました。また、今回は中学2年生向けだったんですが、本庄市内の中学2年生は600人ほど。そのうちの40人ですから、いかに多いかがわかっていただけると思います。

本庄高校として、今回の取り組みの狙いはなんだったのでしょうか?

青木

大きく3つあります。まず1つ目が、市内の学力向上への貢献です。学力向上には、中学校等の授業だけではなく、生徒自らが学習しようとする意欲が重要であると考えます。そのため、本庄市内の中学生が、自主的に頑張ろうと思えるきっかけを作りたかったんです。

2つ目なのですが、本庄市内の中学生において、本庄高校は進学を検討いただける学校の1つとして知られています。ただ、志望していても中学校段階では学習習慣が定着しないなどを理由に受検を諦める子もいます。でもそのような中学生が、本庄高校にチャレンジしようとする状態になるように支援することができたら、地域にある学校として、よい循環を生み出すことに貢献できるのではないかと思っています。

ありがとうございます。最後、3つ目はなんでしょうか?

青木 最後が、本庄高校の生徒にとって、城西大学によるマーケティング授業や大学生に触れることで、これから先の自分のキャリアに役立てられるということ。今日も、自分の好き嫌いを発見する場になっただろうし、いろんなところにアンテナを張るきっかけにもなったと思います。

今後も両者の取り組みは続いていくのでしょうか?

青木 続けていきたいですよね。というのも、大学と取り組むことって制約やハードルが高いんです。でも、城西大学をはじめ柴沼先生は、それをおもしろがってやってくれる。私たちとしては、ぜひ継続して、さまざまなイベントを今後も開催できたらと思っています。

学校では教えられない「見えない部分」を伝える。

まず、こうして本城高校と取り組みを行うことになった経緯から教えてください。

柴沼 青木教頭は元々、県の教育委員会にいたんです。その頃からの知り合いで、本庄高校に赴任するとなったとき「なんか一緒にやりません?」とお誘いいただいて。城西大学では、協創力体験演習といって、同じ課題を、全然違う学部の人たちと協力し合って解決する授業があります。それを中高生向けにやったらおもしろいのでは、という話になり、今回のワークショップ開催にいたりました。

柴沼先生といえば、大学にとどまらず、対外的な活動もたくさん行っています。具体的に、どんな活動をされているか教えてください。

柴沼

大学の教員として高校生向けに、高校の先生ができないようなことを伝える活動をしています。実際にやっているものだと、各部活動の部長たちを集めてリーダーシップ研修をしたり、先輩たちから自分たちの代になったとき、部全体をどういう方向にマネージメントしていくべきかを伝えていたり。

また、いまは小中高で「総合的な学習(探究)の時間」があります。とはいえ、現場の先生たちも別に教科書があるわけでもなく、明確にやることも決まっていないので、どう授業を展開していいかわからない。そういったもののアドバイザーとしても活動しています。

学校じゃ教えられないところを補完しているということですね。その狙いはなんですか?

柴沼 学校で教えられることは、表面的なことが多いと思うんです。一方で、社会を生きていくなかでは、学校の授業で学んだことを活かした知識やアイデアが必要だったりします。学生たちが社会に出たとき、問題に直面したとしても、ぼくが教えたことが少しでも役立てばと思っているんです。

柴沼 大学生に関して言うなら、今日は教員を目指している学生が来てくれました。みんな例外なく、これまで学校でたくさん授業を受けてきてますけど、授業の裏にはこんな工夫があって、先生たちの何気ない雑談にも実は狙いがある。そうした余白の部分を、少しでも感じてほしかったんです。

ワークショップのはじめに行ったアイスブレイクも、本来であればなくてもいいわけですものね。

柴沼 そうです。なくてもいいですが、共通点探しのアイスブレイクがなかったとすると、あそこまで盛り上がらなかった。教員として大事なものは、基本的な知識はもちろん、それ以外に子供たちがどう学べるかという環境をつくる部分も同じくらい大切。大学の役割は、むしろ教科書や参考書には載っていない部分を伝えていくことだと思っているんです。

柴沼先生の本日の講義は、中・高生、大学生、ひいては参加した先生たちにも学びがあるような気がしました。

柴沼 人は、押し付けられるよりも、自分で発見したり、たどり着いたりすることに喜びを感じると思っています。その部分を手助けすることが、教員の立場でも、部活のコーチの立場でも、大事な姿勢なんじゃないのかなと思うんです。

今回の取り組みの結果、中・高生が城西大学に入学することがゴールですか?

柴沼 それよりも、今日のワークショップを通して「この続きってどうなってるんだろう」と少しでも興味をもってくれたらうれしいです。結果として、城西大に来てくれたら、もちろん喜ばしいことではありますよね。

手応えはいかがでしたか?

柴沼

今回、自分にとって初めてのトライは、城西大学の学生を手伝わせることでした。彼らは、僕の授業を受けたことはあっても、ほぼはじめましての状態。それでもこっちの思いを汲み取ってくれて、動いてくれて、彼らのおかげで中学生・高校生が成長できたと思います。本当にとても活躍してもらいました。ありがとうと伝えたいです。

それと月並みですが、可能性って無限なんだなって。中高生たちは、もともとはマーケティングのことなんてほとんどわからないはずですが、みんなの発表を聞いて「こんなに化けるんだ」って。いますぐにでも、大学に入学してほしい子もいましたし(笑)。

その延長線上に、地域貢献があるとお考えですか?

柴沼 いろんな方との出会いの結果として、いまの自分があるので、ご縁があり、お役に立てる機会があれば積極的に参加したいと思っています。そして、ぼくが携わったことで、少しでも地域にポジティブな影響が与えられたら、それはうれしいことですよね。

垣根を超えた連携が創る、教育の新たな可能性。

真夏の暑さを忘れさせるほどの熱気に包まれた「つくる!つながる!本高ワークショップ2025」。そこで見えてきたのは、異なる年代が交わることで生まれる創造性と、地域に根ざした教育連携の新たな可能性でした。

中学生たちが見せた「普段とは違う柔軟さ」、高校生と大学生が感じた「教えることの学び」、そして教育者たちが確信した「可能性の無限さ」。これらすべてが、従来の枠組みを超えた学びの形を示している気がします。

城西大学が掲げる「地域に根ざした国際総合大学」という考え方は、こうした取り組みを通じて着実に実現されています。学生たちは、地域の中で実践的な学びを得て、地域の子どもたちは大学生との交流で新たな視野を広げる。そして大学は、地域社会における教育機関としての役割を果たしながら、同時に学生たちの成長の場を創出している。

今後もこうした地域連携の取り組みが続くことで、教育の新たな形が生まれ、地域全体の教育力向上につながっていくことを期待して。

また次回、どこかの場所で!