【現代政策学部×地域連携センター】「避難者です!」 避難所運営ゲームを授業で体験しました

現代政策学部社会経済システム学科飯塚准教授の授業「ソフォモアセミナーB」で、2025年11 月20日に避難所運営ゲーム(HUG)を行いました。飯塚准教授のソフォモアセミナーでは、世代の異なる地域在住の方々と学生とでグループを組んで共同作業をしています。HUGの実施には埼玉県防災士会と埼玉県危機管理課のご協力をいただきました。

HUGは避難者一人ひとりの年齢、性別、国籍や事情の書かれたカードを避難所(今回は小学校)の平面図に適切に配置できるか、新たな課題にどう対処するかを模擬体験するゲームです。

最初はゲーム紹介で、ゲームの進め方、ゲームの条件(インフラの状況、避難所の施設や設備の現状、周辺環境や避難者の様子)などの解説を受けます。

それを終えると、もう目の前に避難者が来ている設定なので、すぐにゲーム開始です。

HUGは避難者一人ひとりの年齢、性別、国籍や事情の書かれたカードを避難所(今回は小学校)の平面図に適切に配置できるか、新たな課題にどう対処するかを模擬体験するゲームです。

最初はゲーム紹介で、ゲームの進め方、ゲームの条件(インフラの状況、避難所の施設や設備の現状、周辺環境や避難者の様子)などの解説を受けます。

それを終えると、もう目の前に避難者が来ている設定なので、すぐにゲーム開始です。

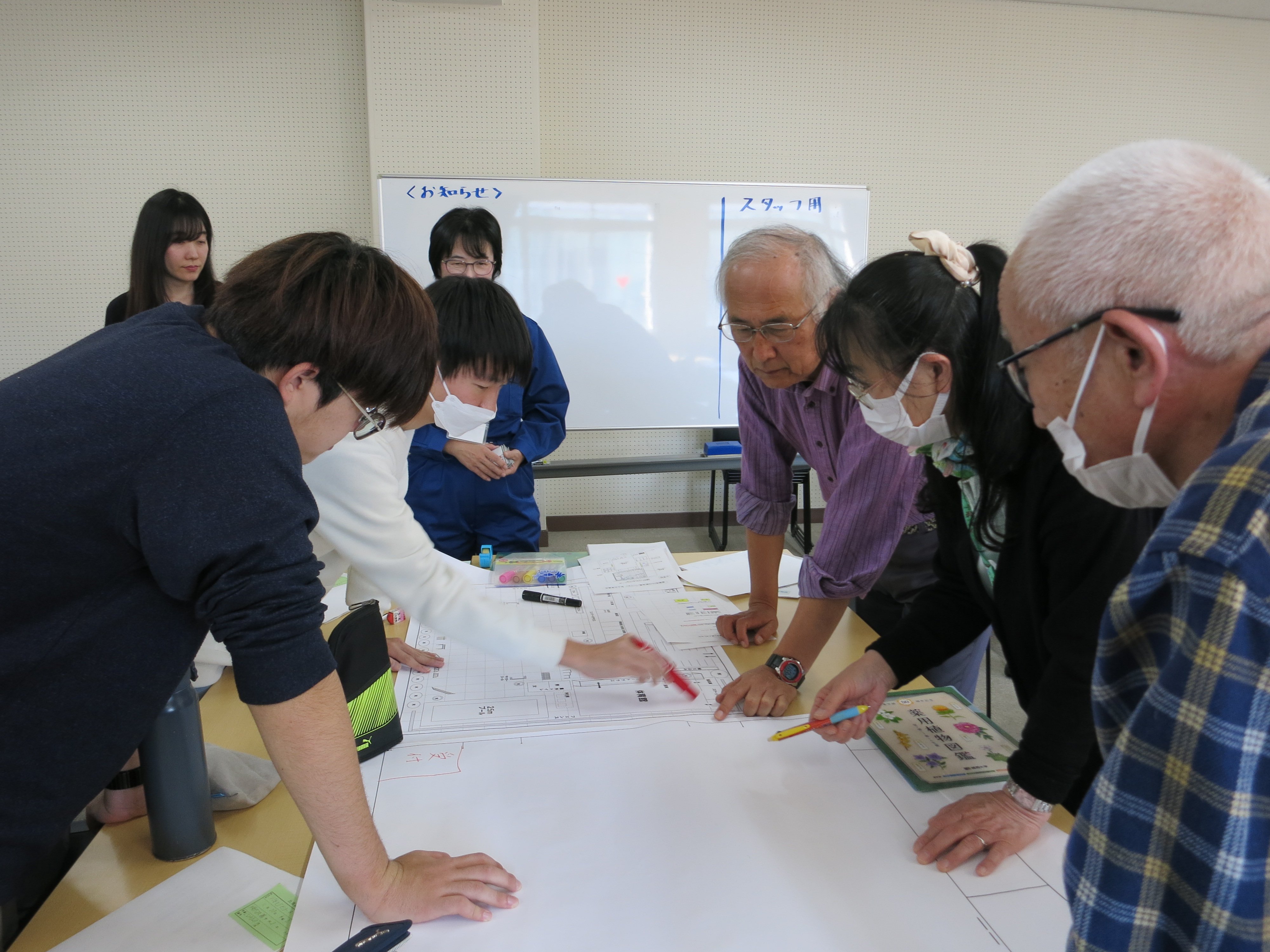

グループ最初の作業は、避難者受入れ前に10分間で平面図へ大まかな配置や部屋割りを設定。まもなく避難者カードや課題発生のカードが次々と机上へ置かれ始め、それをグループで対応します。後回しや保留はできません。「家族3人、喘息ぎみ」「要介護」「洗濯したい」「観光バスの団体です」「取材したい」「駐車場は?」「ペットはどこに」等々。即座に判断して、誘導する場所にカードを置き、あるいは場所を指定して地図上に書き込んだり、内容を掲示したり。「これはグループで部屋へ」「こっちにしましょう」「車に居られる人は車!」「テントが希望?」、状況と判断を伝える声が飛び交い、作業に追われて 75分間は息をつく間もない状態です。

「・・・オシマイにしてください」。机上には扱えなかったカードが残っていました。

その後に使わなかったカードの内容紹介があり、続いて問題の対処に悩んだ事例や別のグループではどう対処したかを質問し発表しあい、埼玉県防災士会の方からも助言をいただいて今回のゲームを終えました。

「・・・オシマイにしてください」。机上には扱えなかったカードが残っていました。

その後に使わなかったカードの内容紹介があり、続いて問題の対処に悩んだ事例や別のグループではどう対処したかを質問し発表しあい、埼玉県防災士会の方からも助言をいただいて今回のゲームを終えました。

ゲームに使ったカードの内容はこれまでに起こった災害と避難所運営で起こった事柄を基にしているそうです。埼玉県防災士会の方は、日頃の地域の結びつきの大切さも説いていました。

避難所運営の難しさと防災訓練の大切さを感じる授業でした。

※HUGのHは「避難所」(Hinanzyo)、Uは「運営」(Unei)、Gは「ゲーム」(Game)を指し、英語の「抱きしめる」という意味もあります。

避難所運営の難しさと防災訓練の大切さを感じる授業でした。

※HUGのHは「避難所」(Hinanzyo)、Uは「運営」(Unei)、Gは「ゲーム」(Game)を指し、英語の「抱きしめる」という意味もあります。

(地域連携センター)