理学部 化学・生命科学科の紹介

化学と生命科学を中心に興味・関心に合わせて幅広く、深く科学を学ぶ

「化学」はあらゆる物質に関する自然科学の最も基本的な学問の一つです。あなたの身の回りのすべてのものが、化学であふれています。化学科では、これらの物質の構造や機能、反応などを系統的に理解した上で、これまでにない性質をもつ物質を創造し、社会に貢献してゆくことを目指します。

最近では、科学の領域がどんどん広がるとともに化学や情報、物理、生物の垣根もなくなってきています。城西大学理学部化学科には化学に加えて、情報科学、分子物理化学、生命化学を専門とする多くの教員が在籍しています。この強みを活かし、化学を中心とした幅広い学びを通してしっかりとした専門性を身に着けてゆきます。平行して、職業人として不可欠な化学に関係する資格取得やコンピュータの活用にも力を入れ、カリキュラムでも積極的にとりあげています。また、充実した実験実習により基礎的な実験技術だけでなく論理的思考力も身につけていきます。

最近では、科学の領域がどんどん広がるとともに化学や情報、物理、生物の垣根もなくなってきています。城西大学理学部化学科には化学に加えて、情報科学、分子物理化学、生命化学を専門とする多くの教員が在籍しています。この強みを活かし、化学を中心とした幅広い学びを通してしっかりとした専門性を身に着けてゆきます。平行して、職業人として不可欠な化学に関係する資格取得やコンピュータの活用にも力を入れ、カリキュラムでも積極的にとりあげています。また、充実した実験実習により基礎的な実験技術だけでなく論理的思考力も身につけていきます。

学部理念と教育方針

理念と教育方針については大学案内の「大学情報公開」からご覧ください。

化学・生命科学科の特徴 その1 「分子を中心とした確かな物質観」

最新の電子機器から人間の身体まで、すべてのものは分子・原子の組み合わせでできています。その分子・原子=物質を理解しようという化学こそがすべての学問の中心、"The Central Science"と呼ばれています。城西大学理学部化学・生命科学科では高校化学とのつながりを重視しつつ専門化学の土台をしっかりと作り上げた上で物理化学・有機化学・無機化学・生化学・分析化学を中心に物質の構造や機能、反応を系統的に理解し、化学の専門家となると同時に生命科学へと繋がる深い知識や、大局的な視野、つまり確固たる物質観を養います。

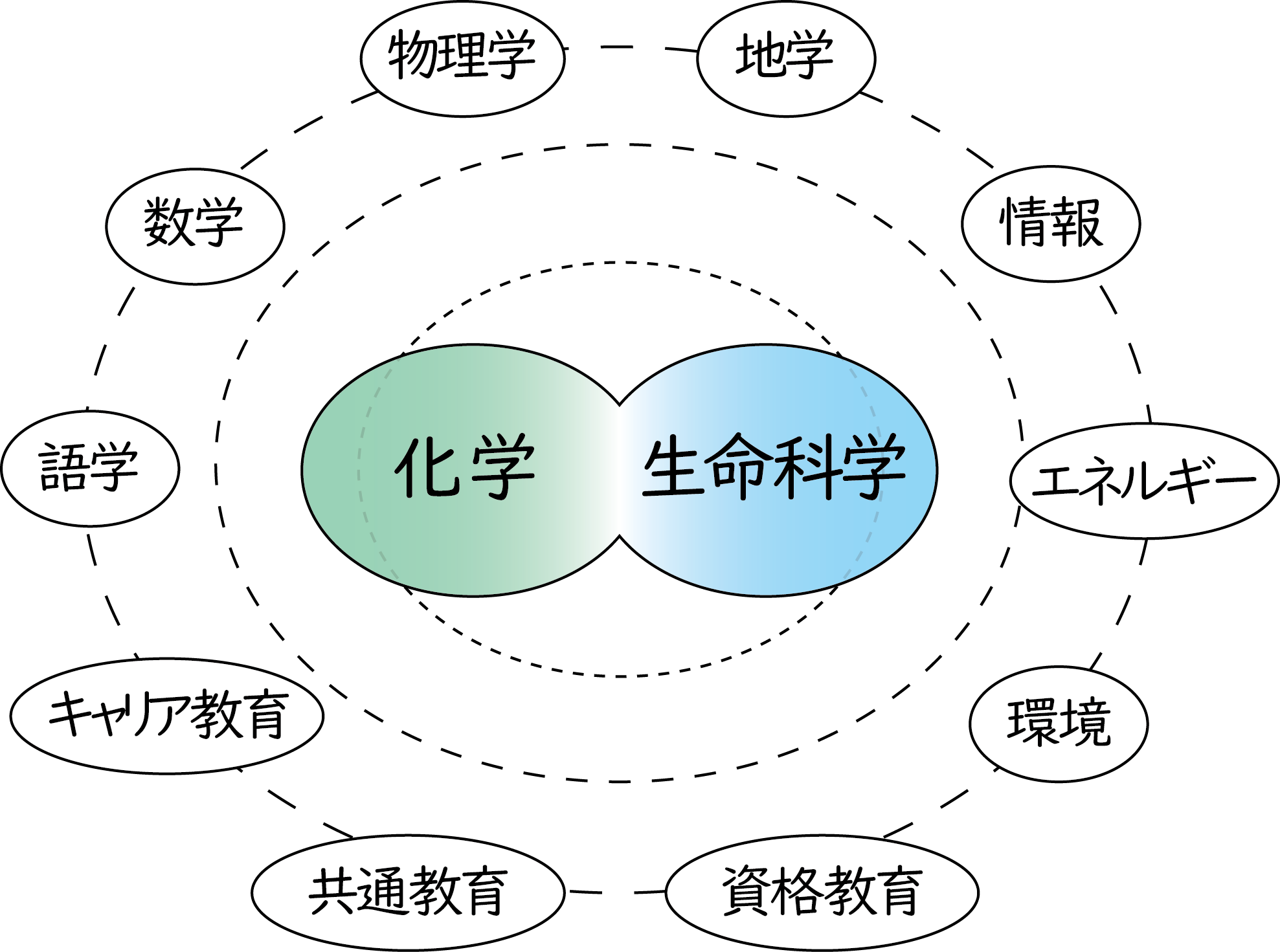

化学・生命科学科の特徴 その2 「化学・生命科学を中心として理科を広く学ぶ」

城西大学理学部化学・生命科学科には化学・生命科学に加えて物理学、情報科学、地球科学を専門とする多くの教員が在籍しています。この教員の多様性をもとに化学・生命科学のみならずその周辺の幅広い学問領域を、化学・生命科学と結びつけながらしっかりと学ぶことができるカリキュラムを編成しています。その結果身につけることのできる高い専門性と広い学問的視野は多彩な進路を選び取る力となります。また、多くの学生が志す中学・高校の理科教員にも大きなアドバンテージとなります。

化学・生命科学科の特徴 その3 「確かな実験技術を身につける」

城西大学理学部化学・生命科学科では実験実習をとても重要視しています。実験は講義で受講した理論の本質的な理解に繋がるばかりでなく、将来必要となる実験技術を習得する貴重な機会です。また、実験を行う際、綿密に実験計画を立てることで、主体的に物事に取り組む姿勢、先を読みながら効率よく物事を進める合理性を養います。1年次から3年次綿密に設計された実験実習プログラムでは実験の基礎から最新鋭実験機器を用いた分析手法までを順序よく身につけてゆくことができます。4年次では1年間ゼミナールでテーマを理解しながら担当教員の指導のもと、最先端の研究に取り組み、同時に研究結果のプレゼンテーション技術も磨いてゆくことになります。

化学・生命科学科の特徴 その4 「多様な教員と最新設備による充実した学び」

城西大学理学部化学・生命科学科は2022年に大学最新の教育棟・23号館へと移りました。この建物の6階、7階はすべて化学科のフロアとなっており、すべての研究室と学生実験室がここにあります。すべてが新しく設備も充実した化学科で、学生はのびのびと、かつしっかりと学んでゆくことができます。

また、先述の多様なバックグラウンドを持った総勢20名の教員が1年次から専門科目を担当しており、少人数教育を達成しています。学生が一人ひとり夢や目標に向かって成長できるよう、教員陣が手厚くサポートします。

また、先述の多様なバックグラウンドを持った総勢20名の教員が1年次から専門科目を担当しており、少人数教育を達成しています。学生が一人ひとり夢や目標に向かって成長できるよう、教員陣が手厚くサポートします。