情報推進課 活動報告

情報推進課 活動報告2025.5.15 Vol.1 No.1

情報推進課

情報推進課

写真:広報課提供

巻頭言

2024年度の事務組織再編に伴い、情報科学研究センターは教育・研究組織から外れ、事務組織所属となり「情報システム部 情報推進課」として新たにスタートしました。

研究機関としての役割を終えたことから、情報科学研究センター紀要「城西情報科学研究」は、2022年度発行の30号をもちまして廃刊となりました。

発行から長きにわたり、ご支援をいただきましたことを、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。

研究機関としての役割を終えたことから、情報科学研究センター紀要「城西情報科学研究」は、2022年度発行の30号をもちまして廃刊となりました。

発行から長きにわたり、ご支援をいただきましたことを、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。

情報教育システム(SCNL2023)の教育効果

現代政策学部

現代政策学部では2024年度からのカリキュラム変更により「フレッシュマンセミナーA/B」においてSCNLシステムの利用を学生に促すような授業内容を実施した。主にSCNLの利用、Power Point(プレゼンテーションソフト)・Word(ワープロソフト)の基本的な操作方法と機能の修得を目指しながら、初年次教育を行なっている。

新入学生に向けた入学オリエンテーションとして情報教育ガイダンスも実施し、SCNLの説明やWebclassの利用など入学後すぐ必要な情報学習支援システムを最大限利用してもらえるよう努めている。

新入学生に向けた入学オリエンテーションとして情報教育ガイダンスも実施し、SCNLの説明やWebclassの利用など入学後すぐ必要な情報学習支援システムを最大限利用してもらえるよう努めている。

コンピュータにほとんど触れたことのない学生もまだ存在しているため、フレッシュマンセミナーにて重要な操作を繰り返しレクチャーすることで、ソフトウェアの一定レベルの使いこなしを習得することを目指した。初年次教育の中に、情報教育を組み込むことで、受講生のレベルに合わせた細かやなIT教育を展開できている。

2009年度から導入されたe-learningシステムであるWebClassについては各教員が工夫をしながら活用をすすめてきたが、数年間のオンライン授業の経験を踏まえ、目的や内容に合わせた幅広い活用が見られた。具体的には、すべての授業(講義系・実習系・セミナー系含む)において、資料掲載、出席確認、試験・課題を実施した教員や、試験の正答を試験日翌日にWebClassで公開したり、学生の提出課題を配布資料として他の学生に参照できるようにしたりするなど、学生へのフィードバックを目的とした活用法が挙げられる。オンライン授業だけではなく対面授業においてもWebClass掲示板機能を用いるなどしてアクティブラーニングを展開した。

授業評価アンケートを2017年度後期より一部授業、2018年度より授業評価の対象全科目でWebClassを使用し実施している。さらに、2018年度より留学に関するアンケート調査、留学中のファイル共有についてWebClassを使用し実施した。また、2021年度より現代政策学部はWebClassの修学カルテを積極的に用いており、学生の修学状況の多面的把握に努めている。修学カルテの有効活用に関する学部FDも実施し、個人個人の学生に寄り添う形で教育活動を展開できる基盤を現代政策学部では整備している。

理学部

数学科

数学科では、坂戸キャンパス・紀尾井町キャンパス共に情報系科目を多く開設しており、そこではコンピュータを用いた演習が教育の中に取り入れられている。

例えば、1 年次の専門科目「計算機入門 I・II」では、UNIX やプログラミングの入門的教育を行っている。

2 年次の「計算機数学 I・II」および「プログラミング I・II」で専門的教育が始まり、3・4 年次の「プログラミング III・IV」、「AIアルゴリズム論 I・II」、「情報数学 I・II」、「暗号理論 I・II」、「符号理論 I・II」、「応用数値解析 I・II」、「情報研究 I・II」、「情報システム論I・II」、「数理モデル論 I・II」に続く一貫した情報教育カリキュラムを組んでいる。

また、専門科目の「コンピュータによる統計」、「数式処理による解析」「数式処理による代数 I・II」では、Excel および統計解析ソフト R を用いたデータ処理や、数式処理ソフト Maple を用いた解析学・代数学のコンピュータ演習を行っている。

具体的な使用例や教育効果をあげてみると、「数理モデル論 I・II」においては、通常教室で行う数値解析の理論的な講義内容を基に、C 言語によるプログラミング実習を実施して、受講生に深い理解と技術の習得をうながしている。

(* 一部科目は片方のキャンパスでのみ開講)

例えば、1 年次の専門科目「計算機入門 I・II」では、UNIX やプログラミングの入門的教育を行っている。

2 年次の「計算機数学 I・II」および「プログラミング I・II」で専門的教育が始まり、3・4 年次の「プログラミング III・IV」、「AIアルゴリズム論 I・II」、「情報数学 I・II」、「暗号理論 I・II」、「符号理論 I・II」、「応用数値解析 I・II」、「情報研究 I・II」、「情報システム論I・II」、「数理モデル論 I・II」に続く一貫した情報教育カリキュラムを組んでいる。

また、専門科目の「コンピュータによる統計」、「数式処理による解析」「数式処理による代数 I・II」では、Excel および統計解析ソフト R を用いたデータ処理や、数式処理ソフト Maple を用いた解析学・代数学のコンピュータ演習を行っている。

具体的な使用例や教育効果をあげてみると、「数理モデル論 I・II」においては、通常教室で行う数値解析の理論的な講義内容を基に、C 言語によるプログラミング実習を実施して、受講生に深い理解と技術の習得をうながしている。

(* 一部科目は片方のキャンパスでのみ開講)

WebClass・Teams は情報系科目に限らず数学科の多くの科目で出席確認、オンデマンド教材・講義資料・授業スライド・演習プリント等の提示、レポート課題の提出、オンライン試験実施などに積極的に活用されている。

加えて、Zoom 等のオンライン会議システムによる配信も利用されている。

また、数学科では、新入生対象の「入学前指導」のため、WebClass を利用している。

毎年、推薦入試および指定校推薦合格者に対してレポートを課しており、送付したレポート課題や解答用紙を WebClass からも閲覧・ダウンロード可能にするとともに、解答のヒントなども提示している。

また、全新入生に対して、テスト・アンケート機能で微積分の確認ドリルを実施している。

レポート提出率は今年度もほぼ 100%で、LMS 導入後は正解率も向上しており、その効果がうかがえる。

加えて、Zoom 等のオンライン会議システムによる配信も利用されている。

また、数学科では、新入生対象の「入学前指導」のため、WebClass を利用している。

毎年、推薦入試および指定校推薦合格者に対してレポートを課しており、送付したレポート課題や解答用紙を WebClass からも閲覧・ダウンロード可能にするとともに、解答のヒントなども提示している。

また、全新入生に対して、テスト・アンケート機能で微積分の確認ドリルを実施している。

レポート提出率は今年度もほぼ 100%で、LMS 導入後は正解率も向上しており、その効果がうかがえる。

化学科

化学科では1年次の「コンピュータ・リテラシーⅠ」を基礎に、2年次には専門科目「情報科学序論」および「コンピュータ入門」でExcelを用いた実験データの処理、3年次には「情報科学Ⅰ」でC++言語入門、「情報科学Ⅱ」でR言語によるデータ解析およびグラフィックスプログラミングを学ぶ科目が設置されている。

また「物理化学実験」では計算機実験としてExcelマクロを用いたヒュッケル分子軌道法による分子軌道計算ならびに軌道の等高線表示を行っている。

このような基礎的情報教育を通して、以下に掲げる4項目の能力を養っている。

また「物理化学実験」では計算機実験としてExcelマクロを用いたヒュッケル分子軌道法による分子軌道計算ならびに軌道の等高線表示を行っている。

このような基礎的情報教育を通して、以下に掲げる4項目の能力を養っている。

- 化学の信頼できる情報の所在等を理解し、必要な情報を収集できる。

- 収集した情報を整理し、資料作成に適切に活用できる。

- 分子構造を描画できる。

- 実験データの整理、統計処理、図示ができる。

また、習得した知識および技能を、実際に学生実験のデータ整理やパソコン上で有機化学実験の反応を構造式作図による学習等に活用している。

このことにより、情報活用能力の育成とともに、マクロ実験では理解が困難な現象についても理解度が向上する等効果が見受けられる。

この他、一般の授業においても、WebClassまたはTeamsを用いた電子教材の提示が行われ、授業の理解度を深める工夫がされた教材により、高度な内容の理解を容易にしている。

一部の学生実験ではSDG’sの観点からレポート提出・返却がWebClassで行われており紙資源の節約に寄与している。

4年次の「卒業研究」においては、化学計算ソフトChem3D、Gaussian等を用いた複雑な分子構造の決定や分子間の相互作用の研究、電子・原子・分子の運動のシミュレーションプログラム作成と表示、NMRスペクトル・赤外スペクトル等のスペクトルデータの表示とその解析方法・帰属方法のプログラム作成と活用等に情報機器が利用されている。

さらに、「卒業研究」では、卒業研究報告書の作成にExcelやR等のグラフ表示やその他ソフトによる化学構造式表示等で情報機器が活用されている。卒業研究発表会では全員がPower Pointを用いており、プレゼンテーション能力の開発に充分効果がうかがえる。

本年度も一部の講義がリモート講義で行われた。

23号館ではWi-Fiの設備およびフリースペースでの椅子・机が整っているため館内で視聴する学生が多く見られた。

ただし、Wi-Fi環境に関しては不安定性があり、TeamsやZoomのミーティング中に画面がフリーズすることがあるため改善を望みたい。

構内LANの10G化および無線回線ではWi-Fi6EやWi-Fi7の導入も積極的にお願いしたい。

このことにより、情報活用能力の育成とともに、マクロ実験では理解が困難な現象についても理解度が向上する等効果が見受けられる。

この他、一般の授業においても、WebClassまたはTeamsを用いた電子教材の提示が行われ、授業の理解度を深める工夫がされた教材により、高度な内容の理解を容易にしている。

一部の学生実験ではSDG’sの観点からレポート提出・返却がWebClassで行われており紙資源の節約に寄与している。

4年次の「卒業研究」においては、化学計算ソフトChem3D、Gaussian等を用いた複雑な分子構造の決定や分子間の相互作用の研究、電子・原子・分子の運動のシミュレーションプログラム作成と表示、NMRスペクトル・赤外スペクトル等のスペクトルデータの表示とその解析方法・帰属方法のプログラム作成と活用等に情報機器が利用されている。

さらに、「卒業研究」では、卒業研究報告書の作成にExcelやR等のグラフ表示やその他ソフトによる化学構造式表示等で情報機器が活用されている。卒業研究発表会では全員がPower Pointを用いており、プレゼンテーション能力の開発に充分効果がうかがえる。

本年度も一部の講義がリモート講義で行われた。

23号館ではWi-Fiの設備およびフリースペースでの椅子・机が整っているため館内で視聴する学生が多く見られた。

ただし、Wi-Fi環境に関しては不安定性があり、TeamsやZoomのミーティング中に画面がフリーズすることがあるため改善を望みたい。

構内LANの10G化および無線回線ではWi-Fi6EやWi-Fi7の導入も積極的にお願いしたい。

薬学部

薬科学科

1年次の「フレッシュマンセミナー」で一通りのコンピュータリテラシーを修得した後、インターネット検索により医薬品、化粧品、健康食品の安全性についてまとめ、PCによりプロダクツを作成してプレゼンテーションを行っている。

また、同じくインターネット検索により、企業研究を行い、将来の進路ならびに就職活動へのイメージづくりを行った。

本年度は対面でグループディスカッションと発表を行った。

1年時の解剖実習では、人体模型の写真をとり、PowerPoint でまとめ作業を行った。

2年次の薬科学実習Cでは、実習で得られたデータを表計算ソフトExcelを用いて図表化する事で、使用方法を習得している。

更に、3年次の薬科学実習Eでは、化学物質の分子構造描画ソフトChemOffice + Cloudを用いて有機化学実習を行った。

また、自然科学分野のデータ解析に必須である統計解析手法を修得するため、統計解析ソフトウェアのJMP (SAS, Statistics Analysis System) の使用法を学び、実際に実習での実験結果を解析した。

3年次の薬科学実習Fからは、研究室に配属され、卒業実験での研究内容についてプレゼンテーションをした。

4年次には卒業実験として、文献検索、卒業実験論文作成、卒業実験発表媒体の作成・プレゼンテーションなどに、1~3年次に修得した知識技能を駆使して、コンピュータを活用した。

卒業実験発表会では、全員が清光ホールでPowerPointを用いてプレゼンテーションを行なった。

また、同じくインターネット検索により、企業研究を行い、将来の進路ならびに就職活動へのイメージづくりを行った。

本年度は対面でグループディスカッションと発表を行った。

1年時の解剖実習では、人体模型の写真をとり、PowerPoint でまとめ作業を行った。

2年次の薬科学実習Cでは、実習で得られたデータを表計算ソフトExcelを用いて図表化する事で、使用方法を習得している。

更に、3年次の薬科学実習Eでは、化学物質の分子構造描画ソフトChemOffice + Cloudを用いて有機化学実習を行った。

また、自然科学分野のデータ解析に必須である統計解析手法を修得するため、統計解析ソフトウェアのJMP (SAS, Statistics Analysis System) の使用法を学び、実際に実習での実験結果を解析した。

3年次の薬科学実習Fからは、研究室に配属され、卒業実験での研究内容についてプレゼンテーションをした。

4年次には卒業実験として、文献検索、卒業実験論文作成、卒業実験発表媒体の作成・プレゼンテーションなどに、1~3年次に修得した知識技能を駆使して、コンピュータを活用した。

卒業実験発表会では、全員が清光ホールでPowerPointを用いてプレゼンテーションを行なった。

その他、学部の講義でもWebClassをとおして講義資料の公開、確認試験、レポート提出を行い、授業アンケートも実施し、各教員へのフィードバックも行なった。

本年度の講義は、すべて対面で実施されたが、昨年度利用したWebClassを引き続き活用した講義がほとんどであった。

本年度の講義は、すべて対面で実施されたが、昨年度利用したWebClassを引き続き活用した講義がほとんどであった。

大学院の講義でもChemOffice + Cloudは化合物の安定性や反応性の計算結果を3次元的にコンピュータ表現するなどの利用をしている。

また、最新の病気や薬の情報は活字となる前にインターネットで公開されている場合が多く、コンピュータを使って情報を収集し、Wordを使ってレポートにまとめ上げている。

さらに、集大成としての修論の発表会では、全院生が対面でPowerPointを使って発表した。

また、最新の病気や薬の情報は活字となる前にインターネットで公開されている場合が多く、コンピュータを使って情報を収集し、Wordを使ってレポートにまとめ上げている。

さらに、集大成としての修論の発表会では、全院生が対面でPowerPointを使って発表した。

医療栄養学科

医療栄養学科1年次配当の「栄養情報科学演習」の教育目標は「情報の収集、整理、提供を効果的に行えるようになるために、基本となるソフトウェアの取扱いや使用、インターネットを利用した情報の収集、開示、各種データベースの使用法に関する基本的知識と技能を身につけること」である。

その目標を達成するためにMicrosoft Office 365、WebClass、JUnaviなどの教育支援システムを中心に基本的使用法とその応用を演習により修得している。

また、上級学年における栄養計算の基礎を学ぶ目的で「エクセル栄養君」による献立作成と栄養計算の演習も取り入れている。

専門職としての情報発信の重要性について理解し実践できるための新しい内容を取り入れている。

具体的にはHTMLの基礎を学びホームページ作成や、効果的なプレゼンテーションの手法を学ぶと共にパワーポイントの動画機能などを使った内容に取り組んでいる。

その目標を達成するためにMicrosoft Office 365、WebClass、JUnaviなどの教育支援システムを中心に基本的使用法とその応用を演習により修得している。

また、上級学年における栄養計算の基礎を学ぶ目的で「エクセル栄養君」による献立作成と栄養計算の演習も取り入れている。

専門職としての情報発信の重要性について理解し実践できるための新しい内容を取り入れている。

具体的にはHTMLの基礎を学びホームページ作成や、効果的なプレゼンテーションの手法を学ぶと共にパワーポイントの動画機能などを使った内容に取り組んでいる。

2年次以降、栄養情報科学演習で身につけた基本技能の応用として上位学年配当の栄養教育論A・B及び栄養教育論実習や給食経営管理実習での栄養評価または献立の評価のための栄養計算に活用したり、患者への栄養教育のための情報収集や資料作成の演習に応用したりすることで、実践での応用力も身につけられるよう配慮されている。

また、解剖生理学実験Bでは、自ら行なった薬理実験から得られたデータを使って、統計処理(Excel統計)やグラフ作成(Excel)を行いデータの科学的分析と評価の基礎を学んでいる。

また、解剖生理学実験Bでは、自ら行なった薬理実験から得られたデータを使って、統計処理(Excel統計)やグラフ作成(Excel)を行いデータの科学的分析と評価の基礎を学んでいる。

各研究室に配属した4年生の卒業実験や医療栄養学専攻の大学院生の教育研究においても、研究テーマに関する文献調査や実験結果の集計、統計処理や解析(Excel統計やSPSS)、表やグラフの作成(Excel)にパソコンを駆使している。

最終的には卒業研究あるいは修士論文発表では全ての学生がパワーポイントを使用して、わかりやすい効果的な発表が出来るようになっている。

また薬学部教員によって作成され、インターネット上で公開されている「食品‐医薬品相互作用データベース」や「抗がん剤と食事の相互作用・禁忌食品データベース」を利用した教育も行われている。

データベースの内容を利用した学習もさることながら、教育活動の一環としてMEDLINEなどの医学系論文検索サイトで新たな相互作用の報告を自分で検索して、原書を入手してその内容からデータベースレコードを作成することにも挑戦している。

さらに、研究室の研究テーマでは、薬の適切な使用法や食品との相互作用に配慮した使用法を一般の方が調べられるように、生成AIを利用して適切なプロンプトの検討なども行っている。

最終的には卒業研究あるいは修士論文発表では全ての学生がパワーポイントを使用して、わかりやすい効果的な発表が出来るようになっている。

また薬学部教員によって作成され、インターネット上で公開されている「食品‐医薬品相互作用データベース」や「抗がん剤と食事の相互作用・禁忌食品データベース」を利用した教育も行われている。

データベースの内容を利用した学習もさることながら、教育活動の一環としてMEDLINEなどの医学系論文検索サイトで新たな相互作用の報告を自分で検索して、原書を入手してその内容からデータベースレコードを作成することにも挑戦している。

さらに、研究室の研究テーマでは、薬の適切な使用法や食品との相互作用に配慮した使用法を一般の方が調べられるように、生成AIを利用して適切なプロンプトの検討なども行っている。

薬学部全体の取り組みとして、薬学部3学科の有志による「薬学部生による「がん患者とその家族に寄り添ったメニューと有益情報」発信のためのWebサイト作成に関する研究」プロジェクトではFigmaを使ってwebデザインを学び、WordPressを使ってWebサイトを構築することにも挑戦している。

これらの作業を通して、情報の利用にとどまらず自ら情報を発信するための知識と技能をも身に付けられている。

これらの作業を通して、情報の利用にとどまらず自ら情報を発信するための知識と技能をも身に付けられている。

短期大学

1. 13号館のPC演習室とその利用状況について

13号館における2024年度のPC演習室を表1に示した。

各演習室のPC設置台数とインストールされているソフトウェアは、昨年度と同様である。

各演習室のPC設置台数とインストールされているソフトウェアは、昨年度と同様である。

表1 13号館のPC演習室の概要(2024年5月現在)

| 演習室 | PCの台数 | 主なソフトウェア | 備考 |

|---|---|---|---|

| 401 | 40台 | MS Office、Visual Studio | PC演習室 |

| 403 | 40台 | MS Office、Visual Studio | PC演習室 |

| 412 | 20台 | MS Office、Visual Studio | PC演習室 |

| 409 | 6台 | Adobe Premiere、Photoshop | マルチメディア室 |

401、403教室は情報リテラシー教育とデザイン演習などのメディア教育に利用されている。

短期大学の授業以外に現代政策学部等の授業にも活用されている。

409教室はAdobe Premiereがインストールされているように、映像処理などに特化した教室である。412教室は主にオープンルームとして、短期大学生、別科留学生、学部学生に利用されているが、授業でも利用されることがある。

例年401教室および403教室でMOS検定などのJUキャリアラウンジの各種講座で活用されている。

短期大学の授業以外に現代政策学部等の授業にも活用されている。

409教室はAdobe Premiereがインストールされているように、映像処理などに特化した教室である。412教室は主にオープンルームとして、短期大学生、別科留学生、学部学生に利用されているが、授業でも利用されることがある。

例年401教室および403教室でMOS検定などのJUキャリアラウンジの各種講座で活用されている。

2. PC演習室を利用した2024年度開講科目とその教育効果について

(1)情報リテラシー教育における活用と効果

PC演習室を利用した2024年度開講科目を表2に示した。

短期大学生全員に対する情報リテラシー教育を担っている科目がコンピュータ演習I、IIである。

コンピュータ演習Ⅰでは、はじめに電子メール、WebClass等の利用方法について学び、さらにビジネス文書作成(Word)およびPowerPointの操作を学ぶ。

コンピュータ演習IIでは表計算(Excel)について詳しく学ぶ。

プレゼンテーション演習では、プレゼンテーション資料を作成し、実際に発表する(PowerPoint)。

PC演習室を利用した2024年度開講科目を表2に示した。

短期大学生全員に対する情報リテラシー教育を担っている科目がコンピュータ演習I、IIである。

コンピュータ演習Ⅰでは、はじめに電子メール、WebClass等の利用方法について学び、さらにビジネス文書作成(Word)およびPowerPointの操作を学ぶ。

コンピュータ演習IIでは表計算(Excel)について詳しく学ぶ。

プレゼンテーション演習では、プレゼンテーション資料を作成し、実際に発表する(PowerPoint)。

表2 PC演習室を利用した開講科目(2024年度開講)

| 科目名 | 年次 | 必修/選択 | 使用する主なソフトウェア |

|---|---|---|---|

| コンピュータ演習I | 1 | 必修 | MS Excel, PowerPoint |

| コンピュータ演習Ⅱ | 1 | 必修 | MS Word, MS Excel |

| コンピュータ応用演習 | 1 | 選択 | MS Excel, PowerPoint |

| 初級プログラミング演習 | 1 | 選択 | Visual Studio |

| 中級プログラミング演習 | 1 | 選択 | Visual Studio |

| ビジネスコンピューティング演習 | 2 | 選択 | MS Excel |

| 経営プログラミング演習 | 2 | 選択 | MS Excel(VBA) |

| プレゼンテーション演習 | 2 | 選択 | PowerPoint |

| コンピュータ会計 | 2 | 選択 | MS Excel, Microsoft Edge |

| デザインの基礎 | 1 | 選択 | Adobe Photoshop |

| デザイン演習 | 1 | 選択 | Adobe Photoshop |

| 映像制作の基礎 | 1 | 選択 | Adobe Premiere |

| 映像制作演習 | 1 | 選択 | Adobe Premiere |

(なお上記以外でもLAN・Wifiなどオンライン授業に対応した教室では、Microsoft TeamやZoomなど適宜、学習支援に利用している。)

(2)情報専門教育における活用と効果

短期大学における情報専門教育の1つの目的は、「会社の実務で使えるビジネスコンピューティング教育」である。

MOS(Microsoft Office Specialist)検定試験を題材として、主にExcelを用いた高度な表計算能力とビジネス文書の作成能力の向上を主眼としている。

短期大学における情報専門教育の1つの目的は、「会社の実務で使えるビジネスコンピューティング教育」である。

MOS(Microsoft Office Specialist)検定試験を題材として、主にExcelを用いた高度な表計算能力とビジネス文書の作成能力の向上を主眼としている。

次に、短期大学ではプログラミング言語教育にも力を入れている。

コンピュータの操作技能の向上だけにとどまらず、自らがアプリケーションソフトウェアを開発する能力は重要である。

短期大学では、初級プログラミング演習および中級プログラミング演習を開講している。

同演習では、Visual Basicを開発言語として利用し、プログラム開発能力の向上に努めている。

卒業後にSE(System Engineer)として就職する学生もあり、その教育効果があると考えられる。

今後、ますますこのような専門性をもった短期大学生が社会で必要とされていくことが予想される。

また、2年次開講のビジネスコンピューティング演習では、MS Excelの財務関数など、実務でよく使われる関数について学んでいる。

さらに、経営プログラミング演習では、Excel VBA(Visual Basic for Applications)を学び、種々のマクロ機能やExcelプログラミングについての演習を行っている。

コンピュータ会計では、基礎的な会計実務知識の教育とともに、クラウド環境を利用する会計ソフトおよびCBT試験対策(日商簿記検定等)の演習をしている。

コンピュータの操作技能の向上だけにとどまらず、自らがアプリケーションソフトウェアを開発する能力は重要である。

短期大学では、初級プログラミング演習および中級プログラミング演習を開講している。

同演習では、Visual Basicを開発言語として利用し、プログラム開発能力の向上に努めている。

卒業後にSE(System Engineer)として就職する学生もあり、その教育効果があると考えられる。

今後、ますますこのような専門性をもった短期大学生が社会で必要とされていくことが予想される。

また、2年次開講のビジネスコンピューティング演習では、MS Excelの財務関数など、実務でよく使われる関数について学んでいる。

さらに、経営プログラミング演習では、Excel VBA(Visual Basic for Applications)を学び、種々のマクロ機能やExcelプログラミングについての演習を行っている。

コンピュータ会計では、基礎的な会計実務知識の教育とともに、クラウド環境を利用する会計ソフトおよびCBT試験対策(日商簿記検定等)の演習をしている。

情報専門教育の3つめの柱はマルチメディア教育である。

その中の1つは画像処理に関する教育で、デザインの基礎、デザイン演習で画像処理の基本的な技能を習得し、具体的な作品の作成を行っている。

2つめは映像処理技能の習得である。

映像制作の基礎、映像制作演習では、学生自らが映像の撮影・編集・書き出しなどの一連の作業を行い、作品を制作しており、映像処理に必要な全ての技能を習得している。

他にプレゼンテーションソフトウェア(PowerPoint)による資料・発表により基礎的技能を習得している。

その中の1つは画像処理に関する教育で、デザインの基礎、デザイン演習で画像処理の基本的な技能を習得し、具体的な作品の作成を行っている。

2つめは映像処理技能の習得である。

映像制作の基礎、映像制作演習では、学生自らが映像の撮影・編集・書き出しなどの一連の作業を行い、作品を制作しており、映像処理に必要な全ての技能を習得している。

他にプレゼンテーションソフトウェア(PowerPoint)による資料・発表により基礎的技能を習得している。

2024年度情報推進課活動報告

情報教育システム(SCNL2023)新機能紹介

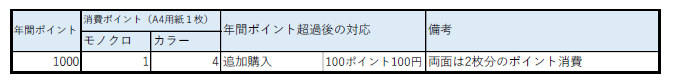

1.印刷時の枚数や面数をポイント管理

2024年4月より、学内で利用するプリンターについて、ポイント制を導入しました。

国際社会全体における17の目標SDGs促進を目的としたペーパーレス化の推進を目的としております。

また、ペーパーレス化することで物理的な文書の紛失・盗難・破損などのリスクを削減にもつながると判断しました。

なお、BYOD環境下での利用環境充実のため23号館1Fにオンデマンドプリンターを1台増設しました。

2024年4月より、学内で利用するプリンターについて、ポイント制を導入しました。

国際社会全体における17の目標SDGs促進を目的としたペーパーレス化の推進を目的としております。

また、ペーパーレス化することで物理的な文書の紛失・盗難・破損などのリスクを削減にもつながると判断しました。

なお、BYOD環境下での利用環境充実のため23号館1Fにオンデマンドプリンターを1台増設しました。

- 印刷設定(カラー/モノクロ)ごとに消費するポイントを割り当てる

- 年間1,000ポイントを付与

- 残余分の持ち越しなし

- ポイントがなくなった場合、追加購入が必要

ポイント制(in Campus print)

2.オンランストレージサービス(box)の利用拡大

2023年度に導入したオンランストレージサービス(box)は、学内利用者を順調に増やし利用率は教員:44%、職員:79%と当初の目標をクリアしました。

今後は学生の利用率向上にも努めてまいります。

2023年度に導入したオンランストレージサービス(box)は、学内利用者を順調に増やし利用率は教員:44%、職員:79%と当初の目標をクリアしました。

今後は学生の利用率向上にも努めてまいります。

3.学認対応IdPホスティングサービス実証実験に参加

全国の大学等とNIIが連携して発足した学術認証フェデレーション(GakuNin)にて、募集されていた「学認対応IdPホスティングサービス実証実験2024」に参加しました。

今まで学認参加やSP利用申請の方法があいまいな部分がありましたが、支援サービスにより学認に参加することができました。また、 IDaaSの検証ができたことから、IDaaSの各種操作、学認SPとの連携方法などがわかったことは有効であったと感じています。

全国の大学等とNIIが連携して発足した学術認証フェデレーション(GakuNin)にて、募集されていた「学認対応IdPホスティングサービス実証実験2024」に参加しました。

今まで学認参加やSP利用申請の方法があいまいな部分がありましたが、支援サービスにより学認に参加することができました。また、 IDaaSの検証ができたことから、IDaaSの各種操作、学認SPとの連携方法などがわかったことは有効であったと感じています。

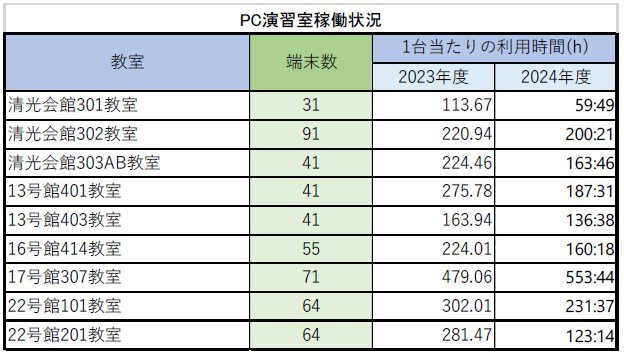

教育研究システム演習室利用状況

各演習室の利用状況です。昨年度に比べ利用時間は減少しています。

PC必携化を進めていることからBYOD活用が進んでいることが推測されます。

PC必携化を進めていることからBYOD活用が進んでいることが推測されます。

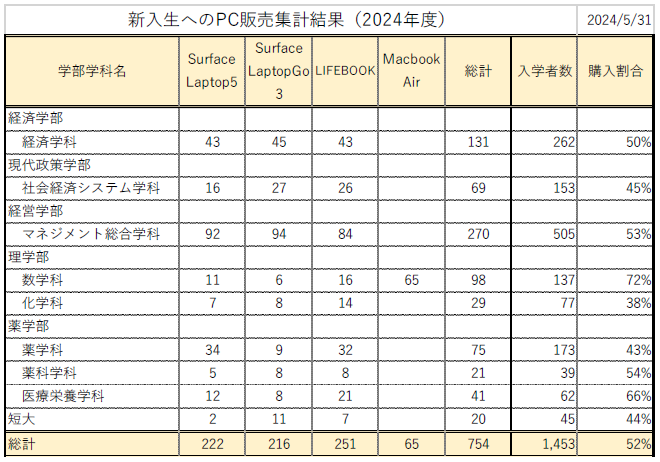

新入生へのPC販売の継続

2021年度より実施している新入生へのPC販売を2024年度も継続的に実施しました。

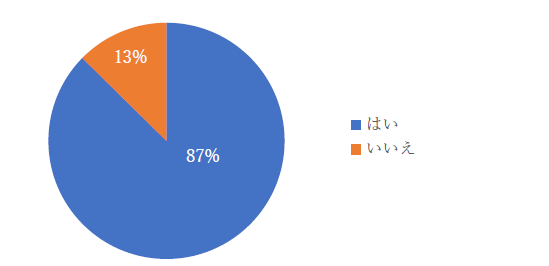

また、新入生を対象にPC必携化に関するアンケートを実施いたしました。

また、新入生を対象にPC必携化に関するアンケートを実施いたしました。

本学では、Office製品をインストールし利用することができます

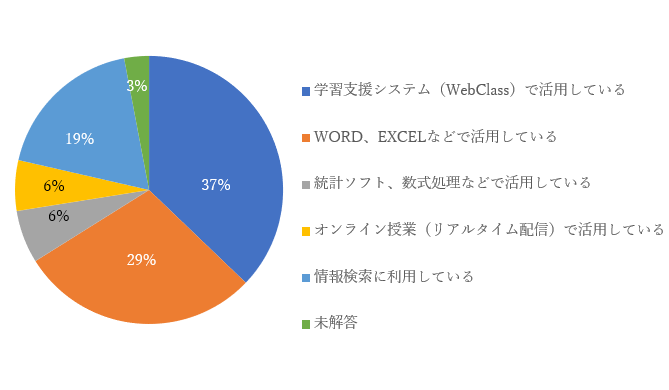

Microsoft 365をインストールしましたか

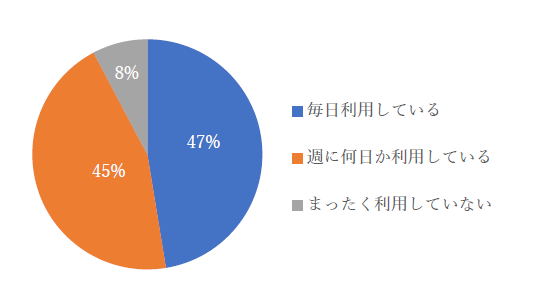

WebClass利用状況

2020年度から2024年度までの推移について、以下ファイルの通り報告します。

AIヘルプデスク(チャットボット)の運用開始

1.導入の背景と目的

大学業務DX化の一環として、一定の定型質問を人間に代わりロボットが代理回答することで、日々の問い合わせによる職員の業務負担を軽減させ、効率的な大学運営に寄与するとともに、学生サービスの向上を図るものです。

現状では以下のような課題を各課が抱えています。

(1)通常業務に加え、問い合わせ対応による業務負担の増加

(2)就業時間内でしか問い合わせ対応できない

(3)至急の業務中にもかかわらず、問い合わせは対応せざる得ない

(4)問い合わせ内容の情報共有ができない

(5)属人的な業務は担当者不在で回答ができない

2.導入のメリット

(1)学生側の視点

24時間いつでも問い合わせが可能とるとともに気軽に問い合わせが可能となる

(2)大学側の視点

問い合わせ対応業務の負担軽減に繋がる

問い合わせの内容の情報共有および可視化ができる

3.課題

2024年度の導入時点では情報推進課、学生サービス課、教務課、経理課での問い合わせに対応した運用であることから、今後は入試課やキャリアサポートセンターを加え多方面に対応できるものとしていきたいと考えています。

大学業務DX化の一環として、一定の定型質問を人間に代わりロボットが代理回答することで、日々の問い合わせによる職員の業務負担を軽減させ、効率的な大学運営に寄与するとともに、学生サービスの向上を図るものです。

現状では以下のような課題を各課が抱えています。

(1)通常業務に加え、問い合わせ対応による業務負担の増加

(2)就業時間内でしか問い合わせ対応できない

(3)至急の業務中にもかかわらず、問い合わせは対応せざる得ない

(4)問い合わせ内容の情報共有ができない

(5)属人的な業務は担当者不在で回答ができない

2.導入のメリット

(1)学生側の視点

24時間いつでも問い合わせが可能とるとともに気軽に問い合わせが可能となる

(2)大学側の視点

問い合わせ対応業務の負担軽減に繋がる

問い合わせの内容の情報共有および可視化ができる

3.課題

2024年度の導入時点では情報推進課、学生サービス課、教務課、経理課での問い合わせに対応した運用であることから、今後は入試課やキャリアサポートセンターを加え多方面に対応できるものとしていきたいと考えています。

大学HP内の在学生ページに配置